医療設備の紹介

CRYOBIOPSY クライオ生検

クライオ生検とは?

クライオ生検(Cryobiopsy)は、特殊なプローブを用いて病変部を急速冷却し、組織を凍結・剥離することで、生体組織をの損傷を最小限に抑えながら肺の組織を採取する検査方法です。

この方法により、従来の生検よりも大きく、質の良い組織標本を得ることが可能です。

どのような疾患の診断に使われるのか?

クライオ生検は、間質性肺炎や肺癌の診断に使用されます。

特に当院では原因の分からない間質性肺炎に対して適切な治療方針を決定するために積極的に行っております。

採取した組織を用いて、病理診断科や画像診断科の医師と集学的検討(Multidisciplinary Discussion: MDD)を行い、より良い治療法を患者さんに届けるよう努めています。

採取した組織

従来の生検との違い

| クライオ生検 | 従来の気管支鏡 生検(TBLB) |

胸腔鏡的肺切除 (VATs) |

|

|---|---|---|---|

| 採取できる 組織の大きさ |

大きい (約8mm) |

小さい (1-2mm) |

すごく大きい (約30mm) |

| 組織の質 | 冷却により細胞構造 が保持される |

一部つぶれる 可能性あり |

保持される |

| 診断の精度 | やや高い | 低め | 高い |

| リスク | やや高い | 比較的低い | 高い |

クライオ生検のメリット

従来の気管支鏡生検(TBLB:transbronchial lung

biopsy)では、ごく小さい組織・細胞のみしか採取出来ず、適切な診断に結びつかないことがありました。その場合に、全身麻酔下での手術(VATs:video-assisted

thoracic surgery)を行うことがありましたが、ご高齢であったり、低肺機能の方ではリスクや負担が大きい方法でした。

クライオ生検はその中間で、比較的安全に低負担で、十分な組織を採取出来る新しい方法になっています。

検査の流れ

従来の気管支鏡生検(TBLB:transbronchial lung

biopsy)では、ごく小さい組織・細胞のみしか採取出来ず、適切な診断に結びつかないことがありました。その場合に、全身麻酔下での手術(VATs:video-assisted

thoracic surgery)を行うことがありましたが、ご高齢であったり、低肺機能の方ではリスクや負担が大きい方法でした。

クライオ生検はその中間で、比較的安全に低負担で、十分な組織を採取出来る新しい方法になっています。

1. 検査前~当日

当院では1泊2日もしくは2泊3日で検査を行っております。

一部の薬(血液をサラサラにする薬や糖尿病の薬)は事前に休薬する必要があります

(事前に担当医師より説明・指示があります)。

2. 検査方法

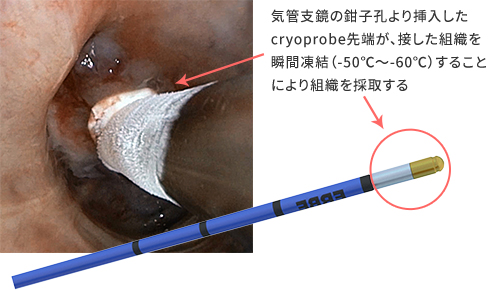

局所麻酔または鎮静剤を用いて、気管支鏡を挿入します。

クライオプローブを病変部に挿入し、組織を凍結します。

凍結した組織を剥離し、採取します。

3. 検査後

出血の有無を確認するため、一定時間安静にします。

入院翌日に、胸部X線検査で気胸や肺炎などの合併症がないかを確認します。

体調に問題がなければ、検査翌日に帰宅可能です。

よくある質問

クライオ生検は痛いですか?

検査は局所麻酔または鎮静下で行うため、痛みはほとんどありません。

検査時間はどれくらいですか?

検査自体は50-60分程度で終了します。

検査後すぐに帰宅できますか?

鎮静薬を使用するため、1泊2日の入院が必要です。稀に合併症があり、1週間程度退院が延期になることもあります。

クライオ生検の結果はいつ分かりますか?

毎月月末に複数の診療科・医師で集学的検討(Multidisciplinary Discussion:

MDD)を行っておりますので1ヶ月程度かかることもあります。

担当医より説明がありますので、指定された日時に受診してください。

FeNO 呼気NO測定装置

呼気NO測定装置とは

呼気NO(FeNO)測定装置は、息に含まれる一酸化窒素(NO)の量を測定する機器です。

気道の炎症状態を調べるために使われます。

特に喘息ではその値が高くなりやすいことが知られています。

検査の目的

1.喘息の診断

気道の炎症の有無を客観的に評価し、喘息の可能性を判断します。

症状や呼吸音、アレルギー疾患の既往や家族歴などから総合的に喘息の診断はされますが、以下が数値の目安です。

| FeNO値(ppb) | 炎症のレベル | 診断の目安 |

|---|---|---|

| 25未満 | 炎症なし~軽度 | 喘息の可能性は低い |

| 25~50 | 中程度の炎症 | 喘息の可能性あり |

| 50以上 | 強い炎症 | 喘息の可能性が高い |

2.喘息の重症度や治療効果の評価

喘息の診断後も、炎症の程度を測定し、吸入ステロイド薬などの治療が効果を発揮しているか確認します。

3.喘息と他の呼吸器疾患の鑑別

COPDや慢性気管支炎など、他の疾患と喘息を区別したり、喘息が合併していないかを判断します。

呼気NO検査のメリット

この検査には、次のようなメリットがあります。

01

痛みがない

02

検査時間が

短い

(1~2分程度)

03

簡単に

実施できる

04

喘息の炎症の

程度が

すぐにわかる

05

治療の効果を

客観的に

判断できる

検査の流れ

従来の気管支鏡生検(TBLB:transbronchial lung

biopsy)では、ごく小さい組織・細胞のみしか採取出来ず、適切な診断に結びつかないことがありました。その場合に、全身麻酔下での手術(VATs:video-assisted

thoracic surgery)を行うことがありましたが、ご高齢であったり、低肺機能の方ではリスクや負担が大きい方法でした。

クライオ生検はその中間で、比較的安全に低負担で、十分な組織を採取出来る新しい方法になっています。

息をゆっくり吹き込む(専用の装置に一定のスピードで息を吐く)

装置がNO濃度を測定(数十秒で完了)

結果を確認(数値が高いと気道に炎症がある可能性が高い)

よくある質問

呼気NOの数値が高いと喘息ですか?

アトピーやアレルギー性鼻炎や副鼻腔炎、風邪などの感染症でも上昇することがあります。

あくまで補助的な検査であり、医師の問診、身体診察、呼吸機能検査など他の検査と組み合わせて診断します。

検査を受ける前に注意することはありますか?

喫煙や飲食で数値が変動することがあり、検査1時間前以内は飲食を避けることが望ましいです(飲食していても検査は可能です)。

ASTOGRAPHS 気道過敏性試験

気道過敏性試験とは

この検査は気管支喘息やそれに似た病気の診断、治療効果の判定の際に有効な検査です。

気管支喘息発作的に気管支が狭くなる病気ですので、発作のおきていない時に肺機能検査を受けても異常をみつけることができない場合が少なくありません。

そのような場合でも、この検査で異常があれば喘息の診断がより確かなものとなります。

また、 喘息の治療を受けて症状が良くなっている方で、気管支が過敏な状態が残っているかどうかも調べることができ、その後の治療方針を決めるために役立ちます。

当院ではアストグラフ法でのメサコリン負荷試験を行っています。

検査の目的

典型的な喘息症状があるが、スパイロメトリー(肺機能検査)では明確な異常が見つからない場合、診断の確定に役立ちます。 また、治療で症状が落ち着いている方の気道過敏性が改善しているかを判断するために行うこともあります。

気道過敏性試験のメリット

この検査には、次のようなメリットがあります。

01

喘息の診断精度が向上する

02

症状が軽い人や他の検査結果で

異常がない人でも

喘息を見つけやすい

03

喘息に対する感度が高い(気道過敏性テストが陰性であれば喘息をほぼ否定出来る)

検査の流れ

基準となる肺機能測定(スパイロメトリー)を実施

少量のメサコリンを吸入

肺機能(FEV₁:1秒量)の変化を測定

段階的にメサコリンの濃度を上げて測定を繰り返す

一定以上の気道収縮が起こった時点で検査を終了

結果の評価

ある濃度(PC20=FEV₁が20%低下する濃度)で気道が収縮すれば、 喘息の可能性が高い と判断されます。

一般的に PC20が8mg/mL未満 なら気道過敏性が高いとされます。

注意事項

一時的に息苦しさが生じる可能性があります。

(気管支拡張薬を使用すればすぐに回復します)

既に明らかに気道が狭くなっている人にはリスクがあるため、実施には医師の判断が必要です。

よくある質問

喘息が疑われた場合に行った方が良い検査ですか?

医師の診察や他の検査から喘息の診断となれば必ずしも行う必要はありません

検査のために準備することはありますか

吸入薬など事前に中止する薬剤があるため、医師と相談し、指示に従ってください